|

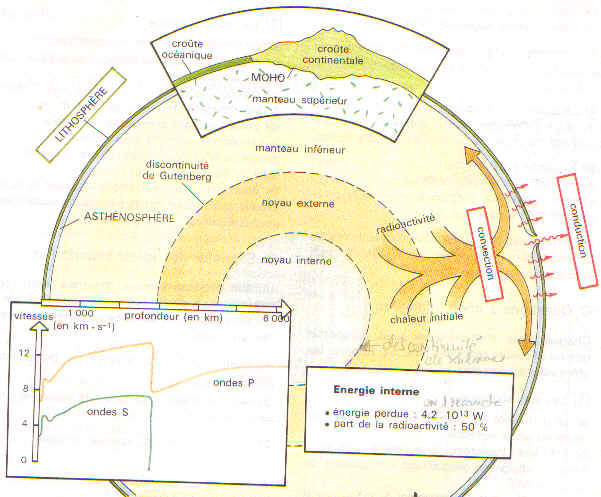

Restitution organisée des connaissances (10 points) Proposition de plan : - Intro : on ne peut forer au centre du globe pour observer la structure du globe. Il faut donc la déduire de nombreuses observations. - L'examen des sismogrammes. Lors d'un séisme, trois types d'ondes arrivent successivement : * les ondes P, primaires, les plus rapides, sont des ondes de compression/dépression, qui de propagent dans les solides, les fluides et dans l'atmosphère, jusque dans les profondeurs du globe. * les ondes S, secondaires, arrivent ensuite. Ces ondes se propagent dans les profondeurs du globe, mais pas dans les liquides. * les ondes L, de grande amplitude, se propagent uniquement en surface. Ainsi, lors d'un séisme, ces ondes arrivent successivement, en partant du foyer du séisme. Les ondes L, qui ne se propagent qu'à la surface, ont une vitesse constante. Au contraire, les ondes P et S ont une vitesse qui croît en fonction la distance de l'épicentre. Comme elle traverse les couches profondes du globe, cela suggère que le globe n'est pas composé d'un seul matériau. On sait que la vitesse des ondes croît lorsque l'onde passe à un milieu de densité plus élevée. En calculant leur vitesse, on peut donc définir la densité des zones plus ou moins profondes du globe, et on peut, à partir de la loi de Descartes, calculer leur trajectoire. A partir de ces mesures, on peut distinguer quatre discontinuités fondamentales : * le Moho : lorsque les ondes P et S arrivent au Moho, leur vitesse augmente. * l'asthénosphère : la vitesse des ondes P et S diminue, ce qui suggère que le milieu est moins dense. * la discontinuité de Gutenberg : alors que la vitesse des ondes P diminue brusquement, les ondes S sont stoppées. Cela suggère que les ondes pénètrent dans un milieu plus ou moins liquide que les ondes S ne peuvent pénétrer. * la discontinuité de Lehman, ou la vitesse des ondes P augmente. On peut également déterminer la profondeur à laquelle se situent ces discontinuités, comme l'a fait Mohorovic pour le Moho : en utilisant la vitesse des ondes, il a pu déterminer la profondeur du Moho à 6 km environ sous les océans, et à 60 km sous les montagnes. On a ainsi pu déterminer la profondeur des autres discontinuités. - Les informations apportées par ces observations sont applicables en tout point de la Terre. Cela suggère donc que la Terre est constituée de couches concentriques. - Les météorites ont également permis de dévoiler la composition probable du globe en fer et silicates. - Enfin, on peut remarquer que plus on descend profond (ex : les mines), plus il fait chaud : la Terre possède donc une énergie interne, qui se manifeste de façon brusque avec les volcans, et permanente avec le flux géothermique. - BILAN : La Terre est constituée de trois couches concentriques : * la croûte terrestre : de 6 km à 70 km, elle a une densité de 2 à 3 environ, et est limitée par le Moho. * le manteau : jusqu'à 2900 km de profondeur, il est constitué de deux couches délimitées par l'asthénosphère entre70 et 200 km : le manteau supérieur et le manteau inférieur. Il est délimité par la discontinuité de Gutenberg. * le noyau : densité de 10 à 13. ° de 2900 à 5100 km : le noyau externe, liquide. ° séparé par la discontinuité de Lehman à 5100 km de profondeur, le noyau interne solide. - Schéma global :

Exploitation de documents (10 points) 1)

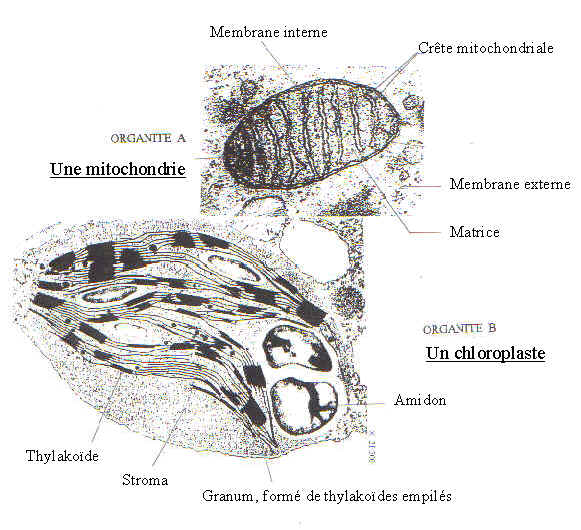

2) Dans les parties blanches de la feuille, qu'elle soit à l'obscurité ou à la lumière, on observe un rejet de CO2 et une absorption d'O2 : la feuille respire. De même, les parties vertes à l'obscurité respire. La respiration se déroule dans les organites A, les mitochondries, selon l'équation-bilan (pour le glucose) : C6H12O6 + 6 O2 ® 6 CO2 + 6 H2O + énergie Ainsi, la masse sèche des feuilles de l'expérience a) et b) diminue, car la mitochondrie utilise des nutriments. Dans les feuilles a), la couleur blanche indique que la feuille est dépourvue de chlorophylle, et elle ne peut donc pas réaliser la photosynthèse, et seulement la respiration. Dans les feuilles b), la couleur verte indique que le fragment est chlorophyllien, mais la feuille, placée à l'obscurité, ne peut réaliser que la respiration dans les mitochondries. Enfin, dans le troisième cas, la plante respire mais réalise également la photosynthèse (rejet d'O2). La masse sèche augmente, car dans les organites B, les chloroplastes, il y a synthèse de molécule de glucose selon l'équation-bilan : 6 CO2 + 6 H2O ® C6H12O6 + 6 O2

3) - Les organites B, les chloroplastes, sont le siège de la photosynthèse. De l'ATP est produit à partir de l'ADP et de l'énergie lumineuse. Cet ATP sert ensuite à produire des molécules de glucose. - Dans les organites A, les mitochondries, de l'ATP est également produit à partir de l'ADP et de l'énergie libérée par les molécules organiques. - Ainsi, les organites A et B produisent de l'ATP. Mais les mitochondries produisent cet ATP à partir de l'énergie chimique contenue dans les molécules organiques (glucose à l'origine des pyruvates), alors que les chloroplastes produisent cet ATP à partir de l'énergie lumineuse, et cet ATP lui servira à créer des molécules organiques. (à développer)

4) Les organites B, les chloroplastes, permettent de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique sous forme d'ATP, puis de molécules organiques. Ces molécules organiques vont ensuite permettre à la plante de respirer : celle-ci va s'en servir comme substrat respiratoire pour produire de l'ATP, qui va ensuite être utilisé pour la croissance de la plante, par exemple. Ces deux organites sont donc fondamentaux pour la plante. |